Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute, Mengajar Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia di Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo)

Di tingkat nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini lebih sering hadir sebagai cerita tentang kegagalan. Gagal menembus ambang parlemen, tersingkir dari Senayan, kehilangan daya saing dalam kompetisi elektoral. Di mata banyak orang, PPP adalah partai yang sedang berjalan menuju pintu keluar sejarah politik Indonesia. Namun, jika kita menurunkan pandangan dari Jakarta ke daerah, khususnya ke Gorontalo, gambarnya mendadak berubah. Di sana, PPP tidak pernah benar-benar pergi. Partai ini masih punya kursi di DPRD provinsi, tetap bertahan di DPRD kabupaten dan kota, dan terus menjadi bagian dari dinamika koalisi dan transaksi politik lokal.

Di sinilah paradoks itu terasa kuat: PPP melemah dan kalah sebagai partai nasional, tetapi tetap hidup dan bertahan sebagai partai lokal. Ia tidak lagi menjadi pemain utama di panggung besar, tetapi juga tidak rela tersingkir dari panggung kecil. Bukan cerita kemenangan, tetapi juga bukan kisah kematian. Sebuah zona abu-abu politik yang sering luput dari radar pemberitaan nasional.

Menurut saya, kasus PPP di Gorontalo ini menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana partai politik di Indonesia bisa bertahan bukan karena kekuatan organisasi yang sehat, melainkan karena warisan sejarah, jejaring sosial, dan desain aturan pemilu yang justru membekukan pola lama. PPP di Gorontalo bukanlah produk dari partai modern yang belajar, beradaptasi, dan membangun institusi yang kuat. Sebaliknya, ia adalah contoh partai yang hidup dari kebiasaan yang diulang terus-menerus: jaringan tokoh agama, kedekatan dengan birokrasi lokal, dan budaya politik yang lebih bertumpu pada figur ketimbang lembaga.

Sejak era Orde Baru, ketika Gorontalo masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, PPP sudah hadir sebagai kekuatan lokal yang diperhitungkan. Pada Pemilu 1977, partai ini meraih kursi signifikan di DPRD tingkat kabupaten dan kota. Namun sejak awal, kekuatan itu tidak berakar pada pelembagaan partai, melainkan pada dukungan ulama, tokoh pesantren, dan elite-elite lokal yang menjadikan PPP sebagai kendaraan, bukan rumah politik. Polanya bertahan lama: kursi bisa naik turun, pengaruh bisa menguat dan melemah, tetapi partainya tidak pernah runtuh total.

Masalahnya, daya tahan semacam ini punya sisi gelap. Di satu sisi, kita bisa menyebut PPP sebagai partai yang resilien. Ia mampu bertahan melewati perubahan besar: runtuhnya Orde Baru, lahirnya Reformasi, fragmentasi politik Islam, dan naik-turunnya aturan pemilu. Tapi di sisi lain, resiliensi itu tidak diiringi dengan kemauan untuk berbenah. PPP di Gorontalo tetap hidup, tetapi lebih sebagai rutinitas politik daripada sebagai organisasi modern yang punya visi jangka panjang.

Di sinilah saya melihat paradoks yang paling menggelisahkan: PPP cukup kuat untuk hadir, tetapi tidak cukup matang untuk memimpin. Ia bisa terus mendapatkan kursi lewat ambang batas yang lebih longgar di tingkat daerah dan lewat jaringan sosial yang sudah mengakar, tetapi gagal mengubah dirinya menjadi partai yang punya kaderisasi jelas, platform ide yang kuat, dan pola kerja politik yang melampaui sekadar menjelang pemilu.

Sebagian orang mungkin akan melihat fenomena ini sebagai sekadar “keunikan lokal” Gorontalo. Namun menurut saya, justru di sinilah masalah besarnya. Kasus PPP di Gorontalo seharusnya dibaca sebagai gejala yang lebih luas: bahwa politik lokal di Indonesia masih memberi ruang sangat besar bagi partai-partai yang lemah secara kelembagaan tetapi kuat secara jaringan informal. Kita melihat partai yang secara nasional hampir tamat, tetapi di daerah masih dipertahankan oleh kultur, nostalgia, dan jejaring tokoh yang tidak rela kehilangan kendaraan politiknya.

Pertanyaannya, apakah ini sehat bagi demokrasi kita? Saya cenderung pesimis. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai yang terlembaga dengan baik: punya identitas jelas, mampu merekrut dan mendidik kader, dan punya mekanisme internal yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu-dua figur kunci. Ketika partai-partai dibiarkan hidup dalam mode “bertahan tanpa bertransformasi”, yang lahir adalah politik tambal-sulam: kompromi jangka pendek, negosiasi transaksional, dan absennya proyek jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola daerah.

Bagaimana mungkin sebuah partai yang gagal mengonsolidasikan diri di tingkat nasional justru menunjukkan daya tahan yang relatif tinggi di tingkat lokal, tanpa diiringi transformasi organisasi yang berarti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan kelembagaan historis dan konsep path dependence guna menelusuri bagaimana pilihan-pilihan awal, desain kelembagaan pemilu, dan pola kerja organisasi partai di Gorontalo membentuk lintasan perkembangan PPP dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi.

Secara teoretis, path dependence menekankan bahwa institusi politik tidak berkembang di atas “kertas kosong”, melainkan di atas jejak keputusan masa lalu yang menciptakan lintasan tertentu, mengunci preferensi, dan membatasi ruang perubahan di masa depan. Dalam konteks partai politik, hal ini berkaitan erat dengan derajat pelembagaan partai: sejauh mana partai memiliki struktur organisasi yang stabil, basis dukungan yang berakar, identitas yang jelas, serta otonomi relatif dari figur-figur individual. PPP, sebagai partai hasil fusi paksa partai-partai Islam pada 1973 di bawah Orde Baru, sejak awal dibentuk dalam struktur yang rapuh: otonomi organisasi rendah dan ketergantungan tinggi pada negara serta elite.

Gorontalo menyediakan kasus yang menarik untuk menguji bagaimana kombinasi warisan Orde Baru, desain sistem pemilu, dan struktur sosial-keagamaan lokal menghasilkan pola “bertahan tanpa bertransformasi”. Sejak Pemilu 1977, ketika Gorontalo masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, PPP tampil sebagai kekuatan lokal signifikan. Namun, kekuatan ini tidak bertumpu pada pelembagaan organisasi partai, melainkan pada jaringan elite agama dan birokrasi lokal. Seiring berjalannya waktu, PPP Gorontalo tidak pernah benar-benar runtuh, tetapi juga tidak berkembang menjadi partai yang matang secara institusional.

Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa paradoks PPP di Gorontalo bukan sekadar cerita tentang “partai yang tidak mau berubah”, melainkan tentang bagaimana lintasan historis, arsitektur kelembagaan pemilu, dan konfigurasi kekuasaan lokal berinteraksi membentuk partai yang cukup kuat untuk terus hadir, tetapi tidak cukup terlembaga untuk menang dan memimpin. Kasus Gorontalo, karenanya, bukan anomali, melainkan cermin dari batas-batas pelembagaan partai Islam dan dinamika hubungan antara politik nasional dan lokal di Indonesia pasca-Reformasi.

Sejarah Panjang Orde Baru dan Path Dependence

Dalam perspektif kelembagaan historis, path dependence menjelaskan bagaimana pilihan awal organisasi membentuk lintasan jangka panjang dan membatasi kapasitas perubahan di masa depan. PPP adalah contoh klasik. PPP lahir dari fusi paksa partai-partai Islam pada 1973, yakni sebuah rekayasa politik Orde Baru yang menjadikan PPP sejak awal partai dengan otonomi organisasi lemah dan ketergantungan tinggi pada elite serta negara.

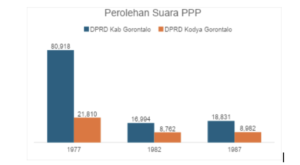

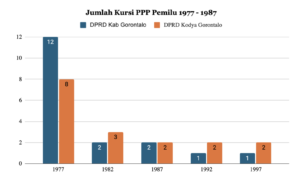

Di Gorontalo, pola ini terlihat sejak Pemilu 1977, ketika wilayah ini masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Pada pemilu tersebut, PPP tampil sebagai kekuatan lokal signifikan: 12 kursi DPRD Kabupaten Gorontalo dan 8 kursi DPRD Kota Gorontalo. Namun sejak awal pula tampak bahwa kekuatan ini tidak bertumpu pada institusionalisasi partai, melainkan pada jaringan elite agama lokal dan birokrasi.

*Data diolah dari buku Pemilu Gorontalo 1955-2014, Verrianto Madjowa.

Memasuki Pemilu 1980–1990-an (1982, 1987, 1992, 1997), PPP mengalami penurunan kursi dan pengaruh, tetapi tidak pernah runtuh sepenuhnya. Ia bertahan sebagai partai yang tidak dominan, tetapi tidak mati. Pola ini penting: sejak Orde Baru, PPP Gorontalo telah menunjukkan resiliensi elektoral tanpa konsolidasi institusional.

Pola historis ini menegaskan bahwa sejak awal PPP di Gorontalo berkembang bukan sebagai organisasi yang terus belajar dan beradaptasi, melainkan sebagai partai yang bertahan melalui pengulangan jalur lama. Dalam terminologi path dependence, daya tahan PPP bukan hasil dari pembaruan institusional, tetapi dari kemampuan mereproduksi jejaring elite dan simbol politik yang sudah mapan. Akibatnya, PPP tidak pernah benar-benar runtuh, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya bertransformasi. Sejarah Orde Baru tidak hanya membentuk asal-usul PPP, melainkan terus hidup sebagai struktur pembatas yang menjelaskan mengapa, hingga hari ini, PPP Gorontalo lebih mahir bertahan daripada berubah—sebuah resiliensi yang paradoksal karena justru menghambat kematangan organisasionalnya sebagai partai modern.

Pemekaran Pasca Orde Baru dan Territorial Rescaling

Pemekaran Provinsi Gorontalo pada 2001 membuka arena politik baru. Dalam kerangka territorial rescaling, pemekaran menciptakan peluang bagi aktor lama untuk beradaptasi dan bertahan di ruang politik yang lebih sempit. Bagi PPP, pemekaran memberikan ruang hidup baru, tetapi tidak memaksa transformasi organisasi.

Sejak Pemilu 2004, PPP secara konsisten masuk DPRD Provinsi Gorontalo. Lebih jauh, PPP Gorontalo sempat mencatat keberhasilan nasional. Pada Pemilu 2004, PPP meraih 62.384 suara dan memperoleh 1 kursi DPR RI untuk Soeharso Monoarfa. Pada Pemilu 2009, capaian itu meningkat menjadi 77.168 suara dan kembali menghasilkan 1 kursi DPR RI dengan wakil AW Thalib,

Namun capaian tersebut tidak berlanjut. Pada Pemilu 2014, PPP meraih 60.470 suara tanpa kursi DPR RI. Pada Pemilu 2019, suara naik menjadi 69.784, tetap tanpa kursi. Pada Pemilu 2024, PPP bahkan mencatat 70.720 suara, tetapi kembali gagal menembus ambang batas parlemen nasional. Pemekaran memberi napas elektoral, tetapi tidak memberi otot institusional.

Rangkaian angka ini memperlihatkan bahwa pemekaran bekerja terutama sebagai rescalling power mechanism, bukan sebagai mesin pembaruan organisasi. Dalam logika territorial rescaling, PPP memperoleh keuntungan karena arena kompetisi menjadi lebih dekat, lebih lokal, dan lebih mudah dikelola oleh jejaring elite yang sudah mapan, sehingga ia mampu “bernapas” dan mempertahankan representasi. Namun pada saat yang sama, stabilitas suara DPR RI yang tidak pernah lagi berbuah kursi sejak 2014 menunjukkan keterbatasan kapasitas PPP untuk mengubah sumber daya lokal menjadi daya saing nasional. Pemekaran, dengan demikian, bukan jalan kebangkitan, melainkan ruang bertahan: ia memperpanjang umur elektoral PPP, tetapi sekaligus menegaskan bahwa tanpa institusionalisasi; kaderisasi, integrasi vertikal, dan strategi nasionalisasi, PPP Gorontalo akan tetap kuat sebagai partai daerah dan tetap rapuh sebagai partai nasional.

Politik Kandidat, Elite Lokal, dan Kegagalan Integrasi Vertikal

Watak elektoral PPP di Gorontalo memperlihatkan satu pola yang sangat konsisten dan dapat dijelaskan secara teoretik: partai beroperasi dalam logika politik kandidat (candidate-centered politics), bukan sebagai organisasi programatik yang terinstitusionalisasi. Dalam konfigurasi ini, suara partai tidak diproduksi oleh kerja organisasi, platform kebijakan, atau kaderisasi berjenjang, melainkan oleh kapasitas figur untuk memobilisasi dukungan personal dan jejaring sosial. Partai berfungsi sebagai kendaraan elektoral (electoral vehicle), bukan sebagai institusi yang mengikat loyalitas politik jangka panjang.

Sejak masa awal Orde Baru hingga pasca-Reformasi, PPP di Gorontalo hidup dari sirkulasi elite yang menjadikan partai sebagai kanal representasi simbolik Islam dan akses kekuasaan lokal. Almarhum Abdul Djabbar Bahuwa, mantan Ketua DPW PPP Gorontalo dengan latar Nahdlatul Ulama dan Syarikat Islam, merepresentasikan fase ketika PPP berfungsi terutama sebagai wadah simbolik dan kanal politik elite agama. Pada fase ini, partai tidak diarahkan untuk membangun organisasi kader, melainkan untuk menjaga keberlanjutan representasi elite lokal dalam struktur kekuasaan.

Pola tersebut berlanjut dan bahkan menguat dalam lintasan politik generasi berikutnya. Sofyan Puhi adalah contoh paling jelas bagaimana PPP bekerja sebagai kendaraan karier politik. Ia memulai karier sebagai anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari PPP, kemudian menjadi Wakil Bupati Gorontalo yang diusung PPP, naik menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi, hingga akhirnya menjadi Bupati Gorontalo dengan dukungan partai lain. Mobilitas ini bukan anomali individual, melainkan cerminan dari struktur kesempatan politik lokal yang membuat partai tidak berfungsi sebagai rumah ideologis, melainkan sebagai alat transaksional dalam kompetisi kekuasaan. Hal serupa terlihat pada Nelson Pomalingo, mantan Ketua DPW PPP Gorontalo yang kemudian menjadi Bupati Gorontalo, serta pada Muhalim Litty, yang sebagai Ketua DPW pada fase transisi berupaya menjaga kesinambungan organisasi, tetapi tetap beroperasi dalam kerangka partai berbasis figur.

Logika kandidat-sentris ini mencapai titik paling telanjang pada Pemilu 2009 melalui figur AW Thalib. Dari total 77.168 suara PPP di Gorontalo, sebanyak 61.319 suara—sekitar 80 persen—disumbangkan oleh satu kandidat. Dalam literatur kepartaian, konsentrasi suara ekstrem semacam ini merupakan indikator klasik rendahnya tingkat institusionalisasi partai. Identitas partai, program kebijakan, dan jaringan kader tidak cukup kuat untuk mereproduksi suara secara otonom; suara hadir sebagai coattail effect dari popularitas kandidat. Konsekuensinya jelas: ketika figur kuat menghilang—pensiun, kalah, berpindah partai, atau kehilangan daya tarik—partai tidak runtuh, tetapi stagnan, bertahan pada level minimum yang cukup untuk memperoleh kursi DPRD, namun tidak pernah melonjak secara nasional.

Paradoks ini semakin dalam ketika dilihat dari hubungan pusat–daerah. Keberadaan Suharso Monoarfa—anggota DPR RI dari PPP asal Gorontalo, mantan Ketua Umum DPP PPP, dan dua kali menteri—secara teoretik seharusnya menjadi modal integrasi vertikal yang kuat. Namun pengalaman Gorontalo justru menunjukkan sebaliknya. Dalam istilah teori organisasi partai, PPP mengalami kegagalan integrasi vertikal: sumber daya elite pusat tidak terkonversi menjadi penguatan organisasi daerah. Akses kekuasaan nasional tidak menghasilkan kaderisasi yang berkelanjutan, stabilitas kepemimpinan wilayah, atau mekanisme resolusi konflik yang mapan.

Dengan demikian, politik kandidat, sirkulasi elite lokal, dan kegagalan integrasi vertikal bukanlah fenomena yang terpisah, melainkan satu rangkaian mekanisme yang saling menguatkan. PPP di Gorontalo mampu bertahan karena jejaring elite dan simbol politiknya masih relevan secara lokal, tetapi ia gagal menjadi partai programatik yang mampu melampaui figur dan mereproduksi dukungan lintas pemilu. Inilah sebabnya PPP tidak pernah benar-benar mati, tetapi juga tidak pernah benar-benar menang: ia hidup sebagai electoral vehicle yang fungsional secara lokal, bukan sebagai programmatic party yang matang secara institusional.

Hidup di DPRD, Kalah di DPR RI

Paradoks PPP di Gorontalo mencapai bentuknya yang paling jelas ketika kita membandingkan kinerja partai pada dua arena pemilihan yang secara institusional berbeda: DPRD dan DPR RI. Di tingkat DPR RI, PPP Gorontalo pernah mencicipi keberhasilan pada dua pemilu awal pasca-pemekaran: 62.384 suara dan 1 kursi pada 2004, lalu meningkat menjadi 77.168 suara dan 1 kursi pada 2009. Namun setelah itu, pola “stabil tapi tidak cukup” muncul berulang kali: 60.470 suara (2014), 69.784 suara (2019), dan 70.720 suara (2024)—semuanya tanpa kursi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah PPP bukan sekadar hilangnya dukungan, melainkan ketidakmampuan mengonversi dukungan menjadi representasi dalam arena yang ditentukan oleh ambang batas dan kompetisi skala besar. Dalam istilah sederhana: PPP memiliki suara, tetapi tidak memiliki “kapasitas nasionalisasi” untuk mengubah suara itu menjadi kursi.

Sebaliknya, pada arena DPRD, PPP justru memperlihatkan daya hidup yang lebih stabil, bahkan dalam beberapa lokasi cenderung menguat. Di DPRD Provinsi Gorontalo, PPP bertahan pada kisaran 4–5 kursi (misalnya 4 kursi pada 2014 dan 4 kursi pada 2024, dengan 5 kursi pada 2019). Pada tingkat kabupaten dan kota, pola bertahan dan pada beberapa tempat meningkat lebih mudah terlihat: di Kabupaten Gorontalo PPP memperoleh 4 kursi (2014), melonjak 7 kursi (2019), lalu bertahan 6 kursi (2024); di Kota Gorontalo meningkat dari 3 kursi (2014) menjadi 4 (2019) dan naik menjadi 5 kursi (2024). Di wilayah lain, PPP menunjukkan ketahanan dengan variasi: Bone Bolango stabil 4 kursi (2014–2024), Boalemo 3 kursi (2014) turun menjadi 2 (2019–2024), Pohuwato 0 (2014) kembali 2 (2019–2024), sementara Gorontalo Utara menurun hingga 0 kursi pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa PPP tetap menjadi aktor yang relevan pada skala lokal, meskipun melemah pada skala nasional.

Perbedaan hasil ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari perbedaan rezim pemilu dan struktur insentif. Pemilu DPRD bersifat lebih lokal, memungkinkan kandidat memanfaatkan kedekatan sosial, jaringan patronase, dan reputasi personal—persis medan yang paling kompatibel dengan model partai kandidat-sentris yang telah dibahas sebelumnya. Sebaliknya, pemilu DPR RI menuntut sesuatu yang berbeda: konsolidasi suara lintas wilayah, kohesi organisasi, dan reproduksi dukungan yang tidak sepenuhnya bergantung pada figur. Ditambah lagi, keberadaan parliamentary threshold menjadikan kompetisi DPR RI sebagai arena “seleksi” yang keras: partai tidak hanya harus punya suara di satu daerah, tetapi harus mampu bertahan sebagai entitas nasional. Dalam kerangka ini, PPP di Gorontalo tampak rasional secara lokal—karena strategi yang ia miliki efektif untuk memproduksi kursi DPRD—tetapi menjadi irasional secara nasional, karena strategi yang sama tidak memenuhi prasyarat struktural untuk kembali ke Senayan.

Dengan demikian, “hidup di DPRD, kalah di DPR RI” bukan sekadar persoalan taktik kampanye atau kualitas kandidat pada satu pemilu tertentu, melainkan cerminan mismatch struktural antara desain organisasi partai yang bertumpu pada figur dan arena pemilu nasional yang menuntut institusionalisasi. Selama PPP tetap lebih menyerupai electoral vehicle ketimbang programmatic party, ia akan terus menemukan ruang hidup di panggung lokal, tetapi akan berulang kali tersingkir dari panggung nasional.

Dinamika Organisasi Terkini, Untuk Soliditas?

Dalam konteks inilah dinamika internal PPP Gorontalo pasca-Musyawarah Wilayah pada awal Januari perlu dibaca secara lebih jernih dan proporsional. Rekomendasi Muswil yang mengusulkan Awaludin Pauweni sebagai Ketua DPW yang berbasis dukungan struktur daerah, berjalan beriringan dengan diskursus mengenai arah keputusan DPP yang juga mempertimbangkan figur lain, yakni Ismet Mile, Bupati Bone Bolango dengan pengalaman panjang dalam tata kelola daerah dan jejaring politik lintas partai. Kehadiran Ismet Mile dalam percakapan strategis partai dapat dipahami bukan semata sebagai preferensi personal, melainkan sebagai kalkulasi organisasi: DPP PPP, dalam banyak partai, cenderung mencari figur yang memiliki governance capacity, daya jangkau lintas jaringan, dan kemampuan mengonsolidasikan sumber daya elektoral secara cepat—terutama ketika partai menghadapi tekanan nasional dan membutuhkan “mesin eksekutif” untuk memperkuat posisi di daerah.

Secara teoretik, dinamika ini mencerminkan kombinasi relasi principal–agent dan tantangan integrasi vertikal. Struktur daerah memiliki legitimasi berbasis prosedur internal dan pengetahuan konteks lokal; pusat memiliki otoritas formal serta kepentingan strategis untuk memastikan kesinambungan, stabilitas, dan performa elektoral yang kompatibel dengan agenda nasional partai. Dalam organisasi yang institusionalisasinya kuat, perbedaan penekanan tersebut disalurkan melalui mekanisme yang dapat diprediksi, sehingga tidak menimbulkan ketegangan berlarut. Namun dalam partai yang bekerja dengan campuran prosedur formal dan negosiasi elite, perbedaan kalkulasi pusat–daerah mudah terbaca sebagai pertarungan legitimasi, padahal yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah model kepemimpinan mana yang dianggap paling efektif menghadapi kompetisi elektoral lokal sekaligus tekanan nasional.

Yang paling penting, dinamika ini merupakan indikator batas objektif dari pola bertahan PPP di Gorontalo. Selama partai bertumpu pada figur dan kesepakatan elite, partai dapat tetap hidup dalam mode “cukup untuk kursi DPRD.” Namun ketika nilai jabatan lokal meningkat, persaingan intra-elite makin padat, dan kebutuhan konsolidasi menjadi lebih mendesak, partai dipaksa berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kepemimpinan wilayah dibangun sebagai perpanjangan legitimasi struktural daerah, atau sebagai instrumen konsolidasi strategis pusat melalui figur yang dinilai memiliki kapasitas eksekutif dan jaringan lintas segmen. Dalam konteks ini, dinamika internal PPP Gorontalo bukan penyimpangan, melainkan puncak logis dari lintasan panjang partai: organisasi yang relatif efektif secara elektoral-lokal, tetapi belum sepenuhnya matang dalam menautkan legitimasi prosedural, strategi elektoral, dan integrasi pusat–daerah sebagai satu sistem kepartaian modern.

Penutup

PPP di Gorontalo tidak sedang sekarat, setidaknya dalam pengertian elektoral paling minimal. Ia masih mampu memproduksi kursi DPRD, memelihara jejaring elite lokal, dan memanfaatkan residu identitasnya sebagai partai Islam yang “dikenal” oleh pemilih. Namun daya hidup ini tidak boleh disalahartikan sebagai tanda kebangkitan. Dalam perspektif institusionalisasi partai, yang terjadi justru lebih menyerupai survival without transformation: PPP bertahan sebagai entitas politik, tetapi gagal naik kelas menjadi organisasi programatik yang mampu mengurangi ketergantungan pada figur, mengelola dinamika internal secara prosedural, dan menautkan kepentingan pusat–daerah dalam satu kerangka strategis yang stabil.

Dalam kondisi seperti itu, masa depan PPP di Gorontalo terbuka dalam beberapa kemungkinan yang semuanya realistis—dan sekaligus problematik. Ia dapat bertahan sebagai partai lokal fungsional, cukup kuat untuk menjaga ceruk elektoral di tingkat kabupaten/kota tanpa ambisi nasional yang nyata. Ia juga dapat mengkristal menjadi penyedia kursi DPRD, partai yang hidup dari akumulasi kursi lokal, tetapi miskin kapasitas nasional dan pengaruh kebijakan yang lebih luas. Atau, ia perlahan kehilangan relevansi generasional, ketika pemilih muda semakin jauh dari simbol lama, sementara partai tidak menawarkan agenda kebijakan yang terasa konkret dan transformatif bagi kehidupan sehari-hari. Ketiga kemungkinan ini sama-sama menunjukkan satu hal: tanpa pembaruan, bertahan tidak identik dengan berkembang.

Pada akhirnya, pilihan arah tersebut tidak akan ditentukan oleh slogan, manuver sesaat, atau pergantian figur, melainkan oleh kemampuan PPP menyelesaikan persoalan yang paling mendasar—menjadi partai modern. Modern di sini bukan berarti menanggalkan identitas Islam, melainkan mengubah cara kerja: dari partai yang bertumpu pada patronase dan negosiasi elite menjadi organisasi yang mengikat dukungan melalui kaderisasi berjenjang, disiplin internal, dan agenda kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa transformasi institusional semacam itu, PPP di Gorontalo akan terus hidup dalam ironi yang sama: cukup kuat untuk hadir, cukup lentur untuk bertahan, tetapi tidak pernah cukup matang untuk menang. Dan selama transformasi itu ditunda, suara yang cukup untuk mengisi DPRD akan tetap tidak pernah cukup untuk membuka kembali pintu Senayan.