Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST., M.A (Founder The Gorontalo Institute; Pengajar Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia, Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo)

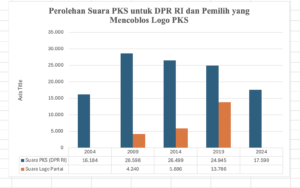

Pemilu 2024 memberi sinyal penting bagi PKS di Gorontalo bahwa penurunan suara DPR RI tidak cukup dibaca sebagai persoalan teknis kampanye. Tren elektoralnya jelas dan berurutan: dari 28.598 suara (2009) dan 26.499 (2014), turun menjadi 24.945 (2019), lalu menurun lebih tajam ke 17.590 (2024). Ketika penurunan ini terjadi di tengah organisasi yang tetap aktif dan kaderisasi yang berjalan, maka fokus analisis perlu bergeser dari soal intensitas kerja ke soal efektivitas konversi legitimasi politik menjadi dukungan elektoral.

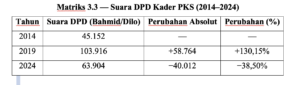

Pada saat yang sama, data lintas arena menunjukkan PKS tidak sedang kehilangan seluruh modal politiknya. Di DPRD Provinsi, PKS relatif stabil—dari 4 kursi (2019) kembali menjadi 5 kursi (2024), setelah mencapai 5 kursi pada 2014. Di arena DPD, kader PKS bahkan mampu meraih dukungan besar, seperti Abdurrahman Bahmid dengan 103.916 suara pada 2019 dan Jasin Dilo dengan 63.904 suara pada 2024. Namun stabilitas dan kemenangan figur tersebut tidak terkonversi menjadi penguatan DPR RI maupun ekspansi di tingkat kabupaten/kota, terlebih ketika Kota Gorontalo tetap tanpa kursi. Tulisan ini berangkat dari ketidaksinambungan tersebut untuk menegaskan bahwa persoalan kunci PKS terletak pada kegagalan transfer legitimasi lintas arena.

Kinerja Elektoral PKS di Gorontalo 2004–2024

Pada tingkat DPR RI, kinerja PKS memperlihatkan fase ekspansi awal yang diikuti stagnasi dan kemudian kontraksi. Pada Pemilu 2004 PKS memperoleh 16.184 suara. Momentum meningkat tajam pada 2009 dengan 28.598 suara, lalu relatif bertahan pada 2014 dengan 26.499 suara. Namun setelah itu penurunan berlangsung konsisten: 24.945 suara pada 2019 dan 17.590 suara pada 2024. Penurunan terakhir ini signifikan karena terjadi ketika fragmentasi pemilih meningkat dan kompetisi antarpartai semakin terbuka, sehingga mengindikasikan melemahnya daya tarik PKS di luar basis inti.

Sebaliknya, di DPRD Provinsi Gorontalo PKS menunjukkan ketahanan yang relatif stabil. Dari 1 kursi pada 2004, meningkat menjadi 3 kursi pada 2009, mencapai 5 kursi pada 2014, turun menjadi 4 kursi pada 2019, dan kembali ke 5 kursi pada 2024. Stabilitas ini menandakan keberhasilan mempertahankan basis lokal, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan ekspansi, karena kenaikan tidak berlanjut menjadi pertumbuhan signifikan.

Pada tingkat DPRD kabupaten/kota, pola stagnasi dan kerentanan semakin jelas. Pohuwato mempertahankan 1 kursi secara konsisten dari 2014 hingga 2024; Bone Bolango bertahan pada 2 kursi pada periode yang sama. Kabupaten Gorontalo bergerak dari 4 kursi (2014) turun ke 3 kursi (2019) lalu kembali ke 4 kursi (2024), sementara Gorontalo Utara dari 2 kursi (2014) turun ke 1 kursi (2019) dan kembali ke 2 kursi (2024). Boalemo menjadi kasus penurunan paling tajam, karena PKS kehilangan seluruh kursinya pada 2024 setelah sebelumnya memiliki 1 kursi pada 2014 dan 2019. Pola ini menunjukkan bahwa basis minimal PKS dapat bertahan, tetapi mudah rapuh ketika kompetisi lokal mengeras.

Kota Gorontalo menjadi indikator paling tegas dari keterbatasan ekspansi tersebut. Meskipun dikenal sebagai wilayah dengan kepadatan kader dan aktivitas liqo’ yang tinggi, PKS secara berulang gagal memperoleh kursi DPRD kota. Dalam konteks analitis, Kota Gorontalo dapat dipahami sebagai stress test bagi partai kader: ketika lingkungan pemilih heterogen, urban, dan tidak terikat pada komunitas internal, kekuatan kaderisasi tidak otomatis menghasilkan kemenangan elektoral.

Paradoks semakin kuat ketika melihat arena DPD. Pada 2014 suara DPD yang beririsan dengan jejaring PKS mencapai 45.152 suara. Pada 2019, Abdurrahman Bahmid—kader PKS—melonjak hingga 103.916 suara, dan pada 2024 Jasin Dilo—juga kader PKS—meraih 63.904 suara. Lonjakan ini menunjukkan bahwa PKS memiliki figur dengan legitimasi moral dan sosial yang kuat. Namun suara besar tersebut tidak bergerak linier dengan suara DPR RI maupun akumulasi kursi DPRD, sehingga menegaskan adanya keterputusan antara kemenangan figur dan penguatan institusional partai.

Fragmentasi Modal Politik dan Kegagalan Transfer Legitimasi

Ketidaksinambungan lintas arena tersebut menunjukkan bahwa problem PKS di Gorontalo bersifat struktural. PKS memiliki tiga jenis modal utama—modal organisasi dan kader, modal sosial-keagamaan, serta modal figur—tetapi modal ini bekerja secara terpisah. Transfer legitimasi yang seharusnya menghubungkan ketiganya tidak terjadi.

Secara kausal, mekanisme kegagalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, legitimasi sosial-keagamaan dan kaderisasi bekerja efektif di level mikro, membangun loyalitas dan kedekatan komunitas yang cukup untuk mempertahankan kursi DPRD. Kedua, legitimasi figur bekerja di level simbolik dan personal, terutama pada arena DPD yang non-partisan, sehingga pemilih memilih figur sebagai representasi moral, bukan sebagai agen institusi partai. Ketiga, pada arena DPR RI—yang menuntut kalkulasi politik lebih kompleks, keterbacaan figur nasional, dan persepsi efektivitas advokasi daerah—kedua bentuk legitimasi tersebut tidak otomatis masuk ke dalam institutional voting calculus pemilih. Akibatnya, legitimasi berhenti sebagai reputasi sosial, bukan representasi politik nasional.

Kegagalan transfer legitimasi ini diperkuat oleh realitas split-ticket voting. Pemilih Gorontalo tidak memilih secara paket: mereka dapat memilih PKS pada DPRD, memilih ulama kader PKS pada DPD, tetapi memilih partai atau figur lain pada DPR RI. Tanpa strategi lintas arena yang diferensial, suara PKS tercecer dan tidak terakumulasi.

Ideologi PKS dan Konteks Islam Kultural Gorontalo

Dimensi ideologis memperdalam pemahaman atas kegagalan transfer legitimasi tersebut. PKS membawa Islam modern-terstruktur yang dibangun melalui pembinaan kader berjenjang, disiplin organisasi, dan moralitas publik. Model ini terbukti efektif membangun partai kader yang solid (Machmudi, 2008). Namun religiusitas masyarakat Gorontalo bersifat kultural-relasional, berakar pada keluarga besar, ritus sosial, dan otoritas ulama lokal. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai perekat sosial, bukan sebagai identitas politik ideologis yang terstruktur.

Akibatnya, ideologi PKS tidak ditolak, tetapi juga tidak selalu beresonansi sebagai bahasa politik pemilih luas. Ideologi bekerja kuat sebagai perekat internal, tetapi lemah sebagai alat ekspansi eksternal, terutama di wilayah urban dan pada pemilih muda yang preferensinya lebih cair (Hulhilman & Damanhuri, 2020). Keterbatasan ini diperparah oleh komunikasi politik yang belum sepenuhnya mengintegrasikan figur dan agenda institusional partai ke dalam persepsi publik (Muchtar & Khoiruddin, 2018).

Implikasi Strategis bagi PKS Menuju Pemilu 2029

Diagnosis tersebut membawa implikasi strategis yang konkret. Pertama, PKS perlu secara sadar membedakan strategi lintas arena pemilu. Arena DPR RI memerlukan figur dengan keterbacaan publik luas dan narasi isu nasional yang relevan, sementara DPRD bertumpu pada kedekatan sosial, dan DPD pada legitimasi personal. Penyamaan strategi lintas arena justru memperlemah akumulasi suara.

Kedua, figur ulama dan tokoh publik kader PKS perlu diintegrasikan ke dalam narasi institusional partai tanpa menghilangkan otonomi moral mereka. Ini menuntut pergeseran dari pemanfaatan figur sebagai aset elektoral sesaat menuju figur sebagai penghubung antara nilai moral dan agenda kebijakan partai.

Ketiga, PKS perlu memperluas basis dari lingkar inti kader menuju koalisi sosial yang lebih luas, khususnya di wilayah urban seperti Kota Gorontalo. Ini berarti memperkuat advokasi isu layanan publik, ekonomi keluarga, dan problem perkotaan yang konkret, agar ideologi PKS hadir sebagai solusi kebijakan, bukan sekadar identitas normatif.

Tanpa langkah-langkah integratif tersebut, PKS berisiko mempertahankan stabilitas internal sambil terus kehilangan relevansi nasional. Pemilu 2024 menunjukkan bahwa ketahanan organisasi saja tidak cukup; yang menentukan adalah kemampuan menghubungkan legitimasi sosial, figur, dan institusi ke dalam satu strategi elektoral yang koheren.

PKS di Gorontalo tidak kekurangan modal politik, tetapi menghadapi fragmentasi modal dan kegagalan transfer legitimasi lintas arena. Selama legitimasi sosial-keagamaan dan kemenangan figur tidak terkonversi menjadi legitimasi institusional, penurunan suara DPR RI akan terus berulang. Tantangan utama PKS ke depan bukan sekadar mempertahankan basis, melainkan membangun integrasi strategi yang memungkinkan stabilitas lokal menjadi kekuatan nasional yang berkelanjutan.